赴京記:天安門上太陽升

——我愛北京天安門

一

這個暑假,架不住“大小領導”的“杯葛”,而被“綁假”啦。放棄了自己原定的寧夏、內蒙“獨樂樂”的“統一大業”,由著他娘倆“押解”進京。

在“北京人都快成米粉肉了”(北大醉俠名言)的時節,去北京是不明智的。唉!還不都是“為了孩子”。你說孩子平時學習繁重,壓力多多的,哪還有什麼閒暇游玩哪!那小子卻說,學習要有一顆平常心。孩子家家的擺出道理來還一套一套的,原是為期末的“述職報告”,提前做輿論導向呢。這臭小子,用他的口頭禅說,倆字——無語!

每每“領導問責”時,他應付“突發事件”的策略——心平氣和地溝通多好!我就是保駕護航的“消防員”了。這“和事佬”的角色,有如“朱毛紅軍”時期,毛主席“批判”和稀泥的“陳毅主義”一樣。要是事態進一步惡化的話,一定是我犯了大錯——打人。往往如此,一切才戛然而止,轉移到對咱的“口誅筆伐”。如果“老領導”再摻和進來,更是“天下大亂”。我的擋箭牌只能是“子不教父之過”和“棍棒底下出孝子”的老理。那小子則偷著樂,私下切語——我的“苦肉計”與老爸的“圍魏救趙”配合得夠天衣無縫吧。冷靜過來的“大領導”也記起了我們“黑白臉”的約定。

這都是以前的一些光榮歷史啦,記得林大帥講過“越亂越好,亂中取勝”嘛。繁亂中我們忽然間變老了,而孩子突然間長大了。像這種一年一度享受單位“獨生子女”政策的好事,也快沒有啦。

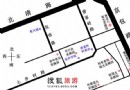

這不!“大領導”她們單位的媽媽們特意在這次行程中,精心地追加了清華大學。“小領導”和首次進京的孩子們一樣,除了必要的天安門、故宮、天壇、長城、鳥巢、水立方、圓明園、頤和園和觀看升國旗外,都有自己心目中的“關鍵詞”,他開列出來的是:首都博物館和老捨茶館。故地重游的我私底下則盤算著翠花胡同四合院、後海酒吧三裡屯,皇城根下什剎海、東交民巷大柵欄。行程上沒有的,咱爭取“起早貪黑”。“大領導”也有一提議,去感受一下京津塘高鐵的風馳電掣。我說,順帶把天津的“五大道”和“狗不理”來個“一網打盡”。

當然,六天的大部隊旅行是無法滿足咱們私自的“貪婪”,其實我對周口店,臥佛寺和盧溝橋也觊觎已久。

二

七月四日,星期六。

黃歷上講,宜婚嫁,出行。

泉州惟一一趟直飛的航班,就是午時起飛的北京航線。好幾年前是經停武夷山的,那時

“小領導”五歲左右,真是時光荏苒,光陰如稜呀!不過,再快也快不過飛機。兩個半小時,咱們已飛抵“千裡之外”的首都國際機場。

全陪導游英子,俨然成了孩子王,在飛機上已和各位“小領導”們混熟了。我家那小子就不跟我們老倆口呆,英子長,英子短的跟上了。可見她的切入點很是不錯,所謂“擒賊先擒王”是也。地陪肖導,人稱“宵夜”,源於她的本名。正宗的京腔讓人聽著就是一種享受,後來從我家“小領導”處得到的“小道消息”,這位姐姐是“北外”畢業的。

由於是第一批,各部門的老總雲集,故而原定的三環外酒店,換成了崇文門西大街的新僑飯店。每天需追加近百元的房差。像我們這些自掏腰包的“隨軍”家屬,別人咋樣不知道,反正我有些心疼。但想想離天安門近在咫尺,省卻了些舟車勞頓,又竊喜了起來。

六天的行程中,除了第二天紫禁城周圍的景點緊湊些外,其余的都是輕松悠閒的,每天都可以睡到八點半。九點才出發的安排,為我等的“起早貪黑”創造了有利的戰機。

到了北京!

已是下午時分,匆匆地逛了一下“全北京向上看”的世貿天階,便往酒店安排房間,途中路經被燒毀了偏樓的新中央電視台,真的是觸目驚心!

北京概念下的近或是不遠,其實是有差別的。入住飯店跟天安門的直線距離是兩公裡半,相當於咱們與盧溝橋、趙州橋同列“三大古橋”的安平橋路程,這座“天下無橋長此橋”的晉江安平橋也叫五裡橋。

華燈初上的京城,熱情依舊。收拾妥切去逛街的各個家庭,大孩子們都貓在房間,說是看湖南衛視的《快樂大本營》,這期節目介紹的是香港迪士尼。

夜幕下步行,崇文門西大街並不燈火輝煌。一路朝西直到高高的前門,才華光溢彩了起來。以正陽門的劍樓向北,中軸線一字擺開,毛主席紀念堂,人民英雄紀念碑,天安門廣場,乃至皇城故宮城樓,西側的人民大會堂,東邊的中國革命歷史博物館,盡顯流光月夜。這些個熟悉的景觀再一次展現在了眼前,卻少了些許的激動。來過京城數次,還真沒有這回從容。算來“大領導”也是二次進京了,五年前來的是冬天,給她的印象是滿目潇煞。

天安門的光芒,感覺上總是那麼遙遠和神聖。每當走近的時候,就像小時候犯了錯似的在大人面前不敢正視。以至於我路過三次而未敢登樓,去親近,去聆聽那位偉人宏亮的回音——中國人民從此站立起來了!

這次也不例外,但是個意外——後話啦。

正陽門的南邊,前門大街。

一條整修過的古大街,信步踱進了正陽橋牌坊,有點像麗江古城的街市,還沒開業。經過大北照相館、北京景泰藍緊閉的店門,全聚德起源店則燈火通紅,人頭攢動,相對天安門邊冷清的那家(東來順相鄰的)真是天壤之別。“大領導”原本也想去擠人潮,我告訴她先別急,咱們行程上也特意“欽定”。哪知後來去的是和平門店,雖說那不是最地道的,卻是正宗由周恩來總理親自選址興建的國營店呀。

說起“全聚德”烤鴨,那才叫“地球人都知道”,幾乎成了北京的形象“代言人”啦。三間“老門面牆”一九九二年擴建時,幸好沒有一推了之,移存於一樓店堂的東側。如今可是寶貝似的,相隔十五年。那會兒嫌著寒酸的老店面,時過境遷了。清同治年間的門面——“老爐鋪·雞鴨店”,雖沒有全聚德牌子亮堂,卻更接近於市井風情。

咽下泛濫的口水,就著飄香的烤鴨,准備“意淫”時,卻聞到了一股混雜著酸狐的濃洌香水味,若不是懼怕手戴紅袖箍的突然現身,非把吞下的全給還出來了不可。這或許就叫做矯情吧!反正“大領導”笑罵了一句:看過矯情的,沒看過你這樣矯情的。

緊走幾步,逃也似地。來到的是“都一處”門口,店外“站崗”的居然是乾隆皇帝(雕像),進去一看是做燒麥的。燒麥其實是一種山西面食,原叫梢麥,因偶然且不知內情地招待了“微服私訪”的乾隆爺而得名,皇帝金口玉言:蕭蕭除夕夜,京都尚有好酒好食的恐怕也就只此一處,我看你這店就叫都一處吧。據說得到皇帝老兒送來匾額的山西商人王掌櫃,趕緊叩拜天恩,並把乾隆坐過的椅子用黃布包裹起來,連皇帝進來的櫃前也從此不捨得打掃,有如“追星族”保存著“泥點子”,或是跟毛主席握過手的從此不洗手一樣一樣的。久而久之,店堂堆起了三尺厚的塵土,文人騷客美其名曰:土龍。

不過,還甭說,從此之後,“都一處”生意紅火,興隆發達。後來“副業”也就不做了,專營燒麥。有藏頭詩贊曰:都城老鋪燒麥王,一塊皇匾賜輝煌。處地臨街多貴客,鮮香味美共來嘗。

從“都一處”出來,眼前一亮,西邊紅燈籠下的拱門閃爍著——大柵欄,不會吧!可上面明明寫著:2009年北京特色商業街消夏節,又是一次歪打正著。

拐入慕名已久的大柵欄,“六必居”的門面雖然緊閉著,店前的街巷也在翻新,醬菜沒嘗著,但是明王朝宰相嚴嵩的字跡,還是值得慢慢一品的。何況這裡頭“必”字的那一撇,還跟“包青天”之稱的海瑞有著撇不開的故事。

繼續前走,張一元,步瀛齋、祥義號、瑞蚨祥、同仁堂和中國第一部電影《定軍山》的播放地——大觀樓(門前有一尊中國電影之父任慶泰的塑像),耳熟能詳的老字號,可謂俯拾皆是,目不暇接呀。

一圈下來,夜已三更。一路買下來,吃下去的宵夜,都不知所終了。留待的則是回味無窮的北京之夜。

三

七月五日,農歷五月十三。

西方人忌諱的十三,卻是我的幸運數。

這天我終於了卻了一樁夙願——瞻仰毛主席紀念堂。

多年前來到北京,遇上的不是紀念堂在整理內務,就是“兩會”期間的閉館。看來是我的心不夠虔誠,在那集郵的年月把一套毛主席紀念堂的郵票與人交換成馬克思的,曾後悔不迭。當年我集郵的專題是人物和自然風光,還沒有現在的“貴賤之分”。所以許多枚數不全的文革票,除毛澤東詩詞外,盡失矣。前些日子在後城的古玩市場,淘得了一枚毛澤東去安源的蓋銷票,就是再也買不回紀念堂的那套哪,那上面可是珍貴的華國鋒主席的題字呀!據我所知華主席的墨寶並不像江總那麼多見。團裡的海洋可是資深集郵迷,曾相約一起去萬家馬甸、北京西站、月壇郵市或潘家園瞧瞧。

瞻仰毛主席紀念堂,是行程上的項目。臨了想去的人,看到天安門廣場那長龍般的隊伍,又聽說須排上兩小時,許多人都打了退堂鼓。借口還是“為了孩子”——沒有任何的遮掩,肯定中暑無已。差點又“少數服從多數”啦,還是“宵夜”堅持了“原則”,不願意去的原地待命。慌亂中,“大領導”帶著“小領導”扔下一句,你先去排隊,我們等會去找你。

這天我沒有特意穿上“毛主席萬歲”的外衣,而是從頭到腳一身肅穆的黑,那倆“領導”也是黑衣黑褲。這也是一種敬意,特別是在烈日炎炎之下,朝聖的人山人海之中。工作人員不時地重復著:請按順序排隊,不得喧嘩,憑身分證明通過安檢。衣冠不整者,穿背心拖鞋者,謝絕入內。

蜿蜒曲折的人牆,紀念堂雖近在咫尺,卻峰回路轉。因不能帶相機手機,既拍不了壯觀的場面,又聯系不上“領導”組織(全家的證件又在我一人身上,據說“小領導”不屑於插隊而退出)。像一葉浮萍,在汪洋大海中游蕩。一個支撐的信念——我可以見到“鮮活”的敬愛的毛主席啦。

走過了一圈又一圈的人群,安檢的入口就在眼前了。手捧鮮花——“插滿樓”的菊花,指定點賣的就只有菊花。後來後悔沒進去瞻仰的“小領導”問我,菊花可有“講究”?有呀!他老人家在中南海豐澤園住的可不就是菊香書屋嗎?

豐澤園,跟咱泉州的豐澤區可有淵源?

記得泉州展覽城嗎?

不就是為了開“九·九貿洽會”才興建的嘛。

是啊!人們總以為單單是為了與廈門的“九·八”搶生意,其實裡頭還包含著兼懷毛澤東的祭辰和秋收起義的紀念日。就是這一年泉州新辟的城區取名豐澤區的,在銀行林立的豐澤街,“人行”通往湖心街的那條道,本想取澤東路的,又覺得有些大不敬,才改為東澤路的。在“封建迷信”的閩南人眼裡,這何嘗不是一種崇拜的信仰呢?

懷著崇敬的心,步入了紀念堂的圍牆院落,仰望著熟悉了的樸實中透著憨厚的匾額字跡,我一個台階一個台階地走近了毛主席。祭奠大堂上,排滿了花圈和鮮花。在工作人員的催促下,獻上鮮花只拜了一拜,便被人流脅裹著往我喜歡的左邊走,透過玻璃,瞻仰了毛澤東,一位歷史偉人沉睡般“鮮活”的樣子,輕輕地匆匆而過,停留的霎那,他的嘴邊似乎在微笑著——事不過三嘛。

據說,穆斯林只有到過麥加朝聖的,才能在自己的名字上加上“哈吉”二字。我想,經過這次的瞻仰,毛主席的光輝也將永遠地照耀著我的心,指引並佑護著我往後革命聖地的紅色之旅。

四

從毛主席紀念堂出來,大部隊的會師又費去了不少時間。“老實巴蕉”的呆在廣場上真的快被曬焦了,“靈活腳滑”的溜到了人民大會堂,吹冷風去也。

游覽故宮的時間也就縮水為一個半小時,而且走的只是中軸線。我還記得第一次進故宮,門票才五元錢。裡頭後宮呀或者太監住的地方,以及皇宮文物,看了半天都不捨得離去。沒辦法,跟團嘛就這樣。

天安門的外金水橋,被擠得水洩不通。暑假的旅行團畢竟多,一會兒大部隊被沖散了。一前一後的倆導游,全沒了影,旗子也不見蹤跡。其實只要讓大家在午門外等候,不就得了。不會是等著挨斬吧,俗話不就說啦,伴君如伴虎。所以無事不登三寶殿。

——“小領導”嗆了一句,老爸又開始“花胡蘭”了。

——那你說說,什麼是三寶殿?

——不就是佛門裡的天王殿、大雄寶殿之類的嗎?

——非也,非也!鄭和七下西洋知道不?在東南亞人們把供奉鄭和的廟,又叫三寶太監祠。告訴你吧,這三寶殿,就是指皇宮裡的太和殿、中和殿與保和殿。

正說著,“領導”(此領導,領隊和導游是也)來電指示,過金水橋的撤回集合,真是“勞民傷財”。待我們殺出重圍後,又指令午門外候旨。但慌亂中,我依然提請“小領導”注意,過了天安門後的端門和午門,與我們五月初五端午節的淵源之處,並推薦他讀一讀東博書院的博文《端端正正過端午》。文章中說,午者,端端正正也。有意思的調侃是,妻子下崗——午休。

上天安門城樓,這會兒就沒時間啦,要顧全大局的,即便別人不說什麼,我家“小領導”這關也不好過地。

肖導等點齊人數後,才去辦票,在漫長的等待中,讓人抱怨起了她的組織能力。隨後的行進中,只能匆匆而就。反正到處都是人,三大殿啥也看不著。當年沒有相機,只在天安門外留影,這回就著“殼子”過了把瘾。人頭攢動的金銮殿外,“大小領導”趴在窗外“偷窺”了起來。特別是在交泰殿的窗外,對著皇宮內“儉樸”的臥室,噓唏了起來。

“朝觐過”太和殿的丹陛和皇帝寶座,“小領導”恍然大悟道:原來“陛下”的本意並不是指高高在上的皇上,而是丹陛之下的臣子哦。

——那麼“閣下”呢?

——源自於明朝的閣老制?!

——“足下”?

——來自春秋時期,重耳木屐的典故。還有殿下哪!

孺子可教也!

問答中,殿外卻傳來太監李蓮英的“例行公事”:有事奏本,無事退朝。忽聞左宗棠大呼:啟奏老佛爺,新疆出事啦!

……

晚上,諾富特飯店,

新疆發生不幸事件的傳聞四起。

七月五日,農歷五月十三,果真是不祥之日,跟飯店裡諸多外國賓客雲集無關。

“崇洋媚外”的“小領導”倒把這當成他的“英語角”。電梯間,大堂中,乃至餐廳裡,都是實習演練的“好戰場”。有一回早餐,坐我對面的老外,叽哩呱啦地像是和我說話似的,一句都不懂直搖頭,後頭的“小領導”跑來當翻譯,才知道她是在為待會兒來的朋友占位子啦。

瞧瞧!這種事不光是咱們國人的專利吧?!以後“假洋鬼子”們別動不動就把“國粹”上綱上線的,人無完人嘛!

五

七月七日,農歷小暑。

暑期節氣的這一天,我來到了寂靜的盧溝橋。

崇文門西大街的新僑飯店,洋味的名字——諾富特。周遭趴著的或亮著燈的出租車,門窗敞開,酣聲雷動。就是沒一個接活的,還以為是遇到了傳說中的“拒載”。後來弄明白了,人家那不是跟錢過不去,而是太累啦。不是有句話叫做“君子不失五更眠”嘛,只有那些在馬路上兜跑著的,才是當值的。這又叫規距,京城嘛什麼都是有序的。

地鐵出口一站,不用招手就有車停在身旁招呼。一聽去的地,的哥打了一通電話,拿著地圖咨詢了起來,什麼走幾環路,上京石高速的。偌大的北京,咱只知道盧溝橋的宛平城,位置西南,離京約十五公裡,坐地鐵到前門,換乘301公交(網上說309有誤)至曉月苑。問題是地鐵或公交都沒到點哪,起得早是擔心所謂的“三大堵城”。

都說北京的哥的嘴上功夫了得,果然名不虛傳。從“東突”背景的烏魯木齊“七·五”事件(據說死了一百多人),到“世維會”的“精神母親”熱比娅,他都門清著,講得口若懸河,滔滔不絕。我聽得則如癡如醉,欲罷不能。

以至於錯過了拐彎出口,幸好先前已和他談妥了價錢。北京打表的士,起步價十元,每公裡兩元。為了避免做冤大頭,先詢價,他開口六十,咱還價五十,成交後他愛怎樣走近或是繞行什麼的,俺們都可以把心放肚子裡哪。您瞧他自個可心疼得直嘟噜——光顧著跟你聊,害的。這一來回呀,幾公裡算是報銷哪。

因為是錯開交通高峰,風馳電掣二十來分鐘就到了宛平城。冷冷清清的一堵城牆前,我看到了公交站牌曉月苑。心想差不離了,厚道的的哥並沒有把我一撂了事,停下來向路人詢問盧溝橋的去向,一直把我拉到了橋邊。

當然他也說了,這地方回去打車都不好找,又是上班高峰。反正景區還沒開門你也進不了,要不拍個照,我等你。

如果不是今天剛好是這麼一個特殊的日子,如果不是我還想在宛平城內多逗留逗留,肯定會依了他,回去就是了。

天曉得!

相對於城門洞開的宛平,盧溝橋則鐵桶般地柵欄緊鎖。原想只能到永定河邊去瞻仰一番罷了,卻發現橋上有零星早起晨練的人影。邊上的小門是虛掩的,這下可高興壞啦!最不濟二十一張的門票,對於愛占便宜的我來說,何止是沾沾自喜喲,那叫蒼天有眼啊!正如去年騎行晉江圍頭,探尋“八·二三”炮戰犧牲的安業民烈士。可那是軍事禁區,壯著膽走到了荷槍實彈的崗哨前一問,恰逢“八·二三”炮戰五十周年紀念日,戰士經請示首長,由裡面出來的一位排長“陪同”下,俺平生第一回走進了軍事營區(小時候“軍民一家親,軍民金魚水情”除外),瞻仰了由朱德題寫的烈士陵園,以及安業民犧牲的炮沿陣地。

同樣,在“七·七”事變七十二周年的日子,我能夠來到這座既熟悉而又陌生的盧溝橋上,並不僅為了轟轟烈烈的祭奠,而是安安靜靜地紀念,像橋欄上數也數不清楚的那一只只石獅子,凝固的寂靜中,見證了一段過往的狼煙。

仿佛來過一樣,我由橋東,一步步地走到了橋西村頭。彈坑累累的橋板,樹立著一塊碑文說明。波瀾不驚的永定河依舊靜靜地流淌,沖淡了曾經的傷口。

太陽再一次升起,照亮了盧溝橋頭,照耀著宛平城樓,也帶走了石獅子們臉上的歷史陰霾。

——我想,下次該選個滿月的日子,來看一看“康乾盛世”的盧溝曉月。

六

七月九日,起了個大早。

這回不是一般的早,算來比紫禁城裡的早朝還要早。“小領導”下達的軍令——去天安門觀看升國旗。昨天崽崽一家子四點去排隊,只能是五六排的位置。因此我定時在三點一刻,終於占據了一個只隔個人頭的有利地盤。而且我倆都高出半個頭來,倒是睡意正濃哈欠連天的“大領導”受委屈啦。不過,我們都盡量在人潮中,為背後的她撐開了“一線曙光”來。

原以為,這麼“傻帽的來排隊”只有我們外地佬才會干的事,耳邊傳來的多為切切私語的京腔京調。在漫長的站立等待中,反倒是一種悅耳的享受。進京的人說來總是安分守己的,因為咱們來的地可是首都呀。刺耳雜音的則是那派頭十足的京韻——別擠,別擠。自己幾個憑著宏亮的勢頭,插到了前排。若不是“大領導”的一聲埋怨——最會擠的人就是你!還不見得他會消停。

眾目睽睽下,一切又回歸到莊嚴肅靜的氛圍中來。用“小領導”曾經批評我們大嗓門的話講——你們以為是在泉州啊,這是首都北京咧,代表的可是咱們中國的形象呀!

潮動中,護旗手們步伐整齊地捧著鮮艷的五星紅旗,向天安門廣場走來。四時五十分,隨著東邊的一縷霞光,熟識的《義勇軍進行曲》,在廣場上響亮地唱起,五星紅旗在國歌聲中,迎著朝陽冉冉升起,飄揚在天安門廣場上空。

噴薄而出的萬丈光芒,剎那間,耀眼地灑過了天安門城樓,灑向了毛主席紀念堂,灑向了觀禮的人群,灑向了神州大地的山山水水。

胸中不由得激蕩起了那首老歌——東方紅,太陽升……

2009年7月4~9日再次游歷北京, 2009年7月成稿於寸本堂