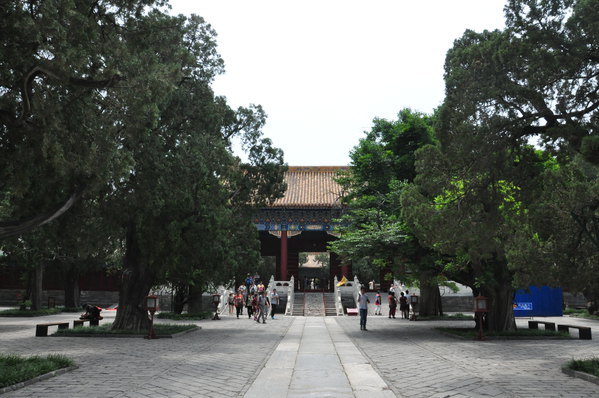

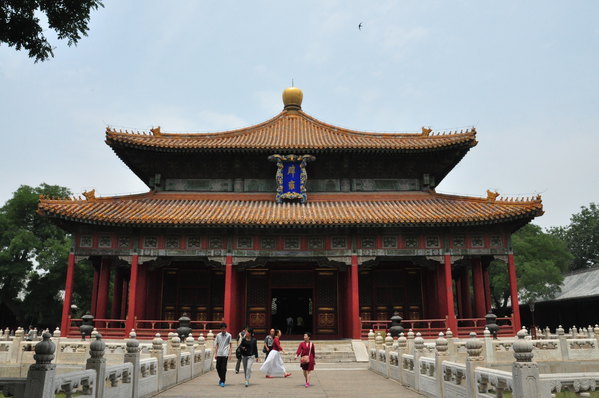

2015年6月9日中午11點半左右,我們走出 雍和宮 ,順著雍和宮大街,往南走不遠,右拐就是 國子監 街。這是條小街,往裡走約200米路北,就是 孔廟 和國子監。兩個景區比鄰而居,聯袂售票,票價30元,共稱為孔廟和國子監 博物館 。 我們首先進入孔廟參觀,此建築位於 北京 東城區 國子監街,為中國元、明、清三朝祭祀孔子的場所。1302年(元大德六年)建,大德十年建成。孔廟,門內院落共有三進,中軸線上的建築從南向北依次為大成門、大成殿、崇聖門及 崇聖祠 。孔廟從1928年起對外開放,供人游覽。 北京孔廟 占地2.2萬平方米。歷代多次重修,為元、明、清三代祭孔建築,又名“先師廟”。廟坐北朝南,大門稱先師門,仍保持元代風格。前有琉璃壁及下馬碑,進門東西有碑亭、神廚、神庫等,並立有元、明、清三代進士題名碑118 方,題刻歷代進士5萬多名。進大成門至第二進院,正殿名大成殿,為孔廟主體建築,面闊9間,進深5間,黃琉璃筒瓦重檐庑殿頂,殿前月台三出陛,殿內供奉孔子及“四配”、“十二哲”。

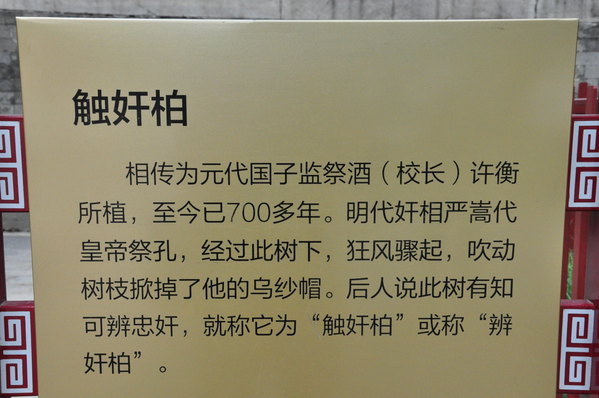

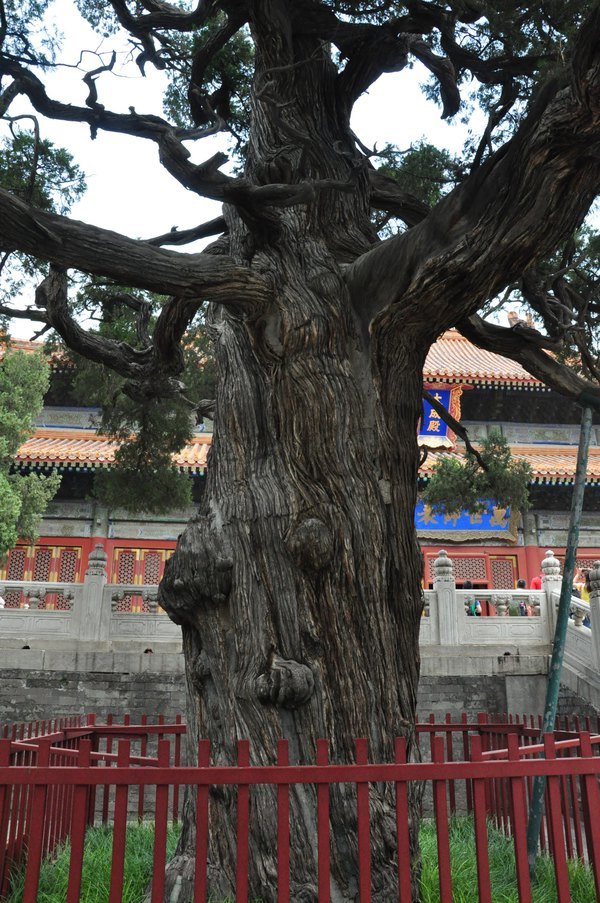

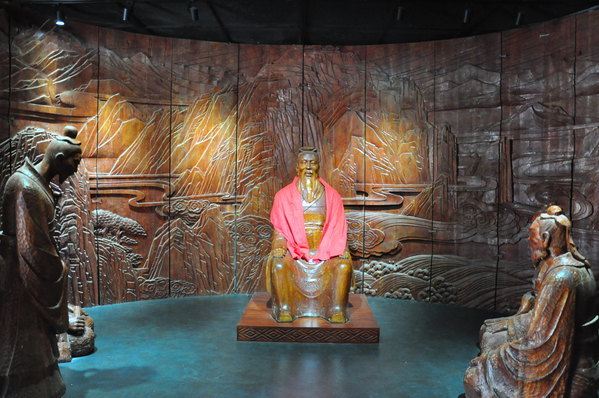

國子監殿前有600余年樹齡的古柏一株,名“除奸柏”,亦名“觸奸柏”。有古井一口,清高宗賜名“硯水湖”。大成殿後有崇聖祠,自成院落,為祭祀孔子先祖之地。今辟為首都博物館,展出北京地區出土的歷代珍貴文物。 北京孔廟面積相當大,雖然比不了山東曲阜的孔廟,但是其建築規模和歷史年代在國內也是位列前茅。 進入景區大門,首先映入眼簾的是一尊孔子立像,石像後面正對是大成門,大成門外兩側陳列著歷代進士碑林,共198通,氣勢自殊。其中有元代3通、明代77通、清代118通。碑上刻有進士姓名、次第與藉貫。明清兩代科舉考試中的進士及第者計51624人(含狀元、榜眼、探花)。明朝時的知名人士於謙、袁崇煥,清末的林則徐和沈鈞儒的進士碑,都可在此碑林中尋找到的。 走近大成殿,殿前有一棵“觸奸柏”,很耐人尋味。觸奸柏是孔廟內最大的一棵柏樹,相傳是元代國子監祭酒--許衡所植,已近七百年的歷史,至今繁枝盤錯,挺拔蒼翠。傳說明朝奸相嚴嵩代嘉靖皇帝祭孔時,行至樹下,樹枝揭掉了他的烏紗帽。幾年後又長出了一個樹瘤,橫看似一個龍爪抓住了一個人頭。這人應為驚恐面部扭曲。人們便認為柏樹有知,能夠辨別忠奸,因此稱之為“觸奸柏”或“辨奸柏”。

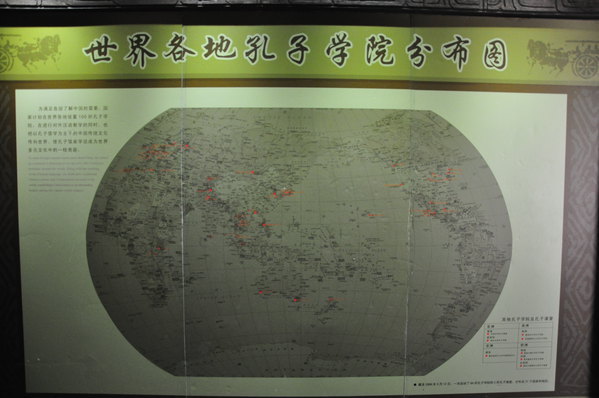

國子監游畢孔廟,從崇聖祠西面的一個小門,可以直接進入國子監的十三經刻石碑展出館,穿過那長長的過道,走進國子監院落,也可以由大成門外往西通過持敬門進入國子監。 國子監是中國古代隋朝以後的中央官學,為中國古代教育體系中的最高學府,又稱國子學或國子寺。 北宋慶歷三年(公元1043年),范仲淹參政“慶歷新政”,應天府書院升為南京(今商丘)國子監學,與東京(今開封)、西京(今洛陽)的國子監並列為北宋最高學府。 明朝時期行使雙京制,在南京和北京分別都設有國子監,設在南京的國子監被稱為“南監”或“南雍”,而設在北京的國子監則被稱為“北監”或“北雍”。南京國子監始建於東吳永安元年(公元258年),到明永樂年間,規模宏大,延袤十裡,燈火相輝,盛況空前,當時鄰邦高麗、日本、琉球、暹羅等國“向慕文教”,不斷派留學生到南京國子監學習。北京國子監始建於元朝大德十年(公元1306年),是中國元、明、清三代國家管理教育的最高行政機關和國家設立的最高學府。相當於現在的國家教育部和北京大學、清華大學。

國子監現在的國子監,不僅僅是一處供參觀游覽的旅游景點,也成為當下望子成龍的家長和好高骛遠的學生祈願高考中榜,金榜題名的一個場所,可以當場買一紅绫系在國子監隨便哪個地方,或孔子像旁,或大樹上,寄托心願,以示吉兆。這就使國子監與它用來的初衷不一樣,有點緣木求魚,本末倒置了。 見過國內的孔廟倒不少,但是能看到的國子監倒不多,雖說各地曾經有過國子監,能夠保存下來的卻很少很少,如上面提到我們家鄉的應天府書院國子監,早已名存實亡,現在重新修建的應天書院也不是原址,也不是原物,早已改變了模樣。 從國子監出來,已是下午2點多,出門找地方吃飯,一家刀削面館,隨便要了碗面,午餐就打發啦。

國子監 國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監

國子監