台北也許不如北京大氣,不如倫敦古典,不如香港熱鬧,不如紐約摩登,但卻是最有人情味的一座城。

城市不大不小,人與人以一種舒服的距離和關系存在。城市建設的細節體現著人文關懷,從地鐵的排隊線和等紅燈的秒數顯示可見一斑。車水馬龍的轉角便是城中村落,靜谧安詳。美食寄於巷弄,常在步行的范圍之內便可得到。

城市不大不小,人與人以一種舒服的距離和關系存在。城市建設的細節體現著人文關懷,從地鐵的排隊線和等紅燈的秒數顯示可見一斑。車水馬龍的轉角便是城中村落,靜谧安詳。美食寄於巷弄,常在步行的范圍之內便可得到。 正是因了如此,台北算是全世界最適合散步的城市之一,而唯有一路穿街走巷,才能以最美的節奏,看盡一座城市真正的面貌。

正是因了如此,台北算是全世界最適合散步的城市之一,而唯有一路穿街走巷,才能以最美的節奏,看盡一座城市真正的面貌。 私享的台北散步地圖和於其中發生的故事都在這篇寫給台北的情書圖文裡。

私享的台北散步地圖和於其中發生的故事都在這篇寫給台北的情書圖文裡。

- 永康青田:文藝美食小村落

不似夜市那般嬉鬧繁華,卻也遍布著台北地道的美食小吃。路口的天津蔥抓餅永遠大排長龍,不遠處的府城美食可以吃到地道的台南風味,躲進大隱酒食還真有一種隱於鬧市的感覺。

不似夜市那般嬉鬧繁華,卻也遍布著台北地道的美食小吃。路口的天津蔥抓餅永遠大排長龍,不遠處的府城美食可以吃到地道的台南風味,躲進大隱酒食還真有一種隱於鬧市的感覺。 時髦的咖啡館,講究的茶屋,漂亮的服裝店,永康街就是每一條小巷都能找到驚喜的地方

時髦的咖啡館,講究的茶屋,漂亮的服裝店,永康街就是每一條小巷都能找到驚喜的地方 黃昏時分的青田街,退去了正午的炎熱,陽光的濃度正正好,透過樹葉的縫隙灑落地面,秋末的蟬鳴和民居巷弄裡的輕聲細語提示著安寧。

黃昏時分的青田街,退去了正午的炎熱,陽光的濃度正正好,透過樹葉的縫隙灑落地面,秋末的蟬鳴和民居巷弄裡的輕聲細語提示著安寧。 日治時期這裡曾是台北帝國大學教授的宿捨區,如今絕大多數的建築已不再保有原有的樣貌,只剩下綠蔭大道和古木參天提醒著我們歲月的流轉。

日治時期這裡曾是台北帝國大學教授的宿捨區,如今絕大多數的建築已不再保有原有的樣貌,只剩下綠蔭大道和古木參天提醒著我們歲月的流轉。 沿著車水馬龍的金山南路走,在二段203巷往內一轉,風景變幻,一大片的日式宿捨群,仿佛電影裡的場景一般。這裡有舊名「錦町六條通」,在過去是總督府基層公務員宿捨,不大的空間如今看來卻也小巧可愛。

沿著車水馬龍的金山南路走,在二段203巷往內一轉,風景變幻,一大片的日式宿捨群,仿佛電影裡的場景一般。這裡有舊名「錦町六條通」,在過去是總督府基層公務員宿捨,不大的空間如今看來卻也小巧可愛。

永康青田,就是這麼一塊歷史和現代交匯的美妙之地,是品味台北的最美散步路線。

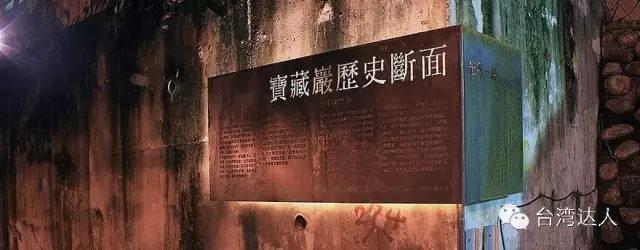

永康青田,就是這麼一塊歷史和現代交匯的美妙之地,是品味台北的最美散步路線。- 寶藏巖:隱藏在山裡的藝文社區

從熱鬧的汀州路上轉個彎,經過五彩斑斓的塗鴉街,就會來到一個完全不一樣的世界。彎彎曲曲的小徑,沿途是綠色林蔭,古老破敗的老宅依山勢而建,起起伏伏,錯落有致。

從熱鬧的汀州路上轉個彎,經過五彩斑斓的塗鴉街,就會來到一個完全不一樣的世界。彎彎曲曲的小徑,沿途是綠色林蔭,古老破敗的老宅依山勢而建,起起伏伏,錯落有致。

雖然人走茶涼,但寶藏巖保留了四十多年前的聚落形態,並搖身一變成了國際藝術村。當初盤踞於山坡上不利於居住的違章建築,現在卻是藝術家們趨之若鹜的熱門場所

雖然人走茶涼,但寶藏巖保留了四十多年前的聚落形態,並搖身一變成了國際藝術村。當初盤踞於山坡上不利於居住的違章建築,現在卻是藝術家們趨之若鹜的熱門場所 2006年,紐約時報將寶藏巖納入台北最具特色的景點之一,跟101大樓並列。消失的城中村落的復活,正是人們懷舊情懷的延續。

2006年,紐約時報將寶藏巖納入台北最具特色的景點之一,跟101大樓並列。消失的城中村落的復活,正是人們懷舊情懷的延續。

- 廈門街牯嶺街:台北文學城南舊事

這些早期建築多為木結構,雖應台北盆地夏日高溫濕度高的自然環境改善了建築工法,仍不敵歲月凋零。

二十世紀初,那個網絡還不發達的年代,為方便溝通往來,文人、編輯與出版社聚集在城南廈門街一帶,台北重要的文藝刊物《文學雜志》、《現代文學》都在此誕生。

爾雅、洪范也曾在此落腳。詩人余光中曾住在廈門街113巷,在《月光曲》一詩中形容:「廈門街的小巷纖細而長,用這樣干淨的麥管吸月光,涼涼的月光,有點薄荷味的月光」

爾雅、洪范也曾在此落腳。詩人余光中曾住在廈門街113巷,在《月光曲》一詩中形容:「廈門街的小巷纖細而長,用這樣干淨的麥管吸月光,涼涼的月光,有點薄荷味的月光」 時過境遷,這裡依然是記憶裡浪漫的台北文學故鄉,老屋老樹在夕陽和秋風裡說著一段又一段城南舊事。

時過境遷,這裡依然是記憶裡浪漫的台北文學故鄉,老屋老樹在夕陽和秋風裡說著一段又一段城南舊事。

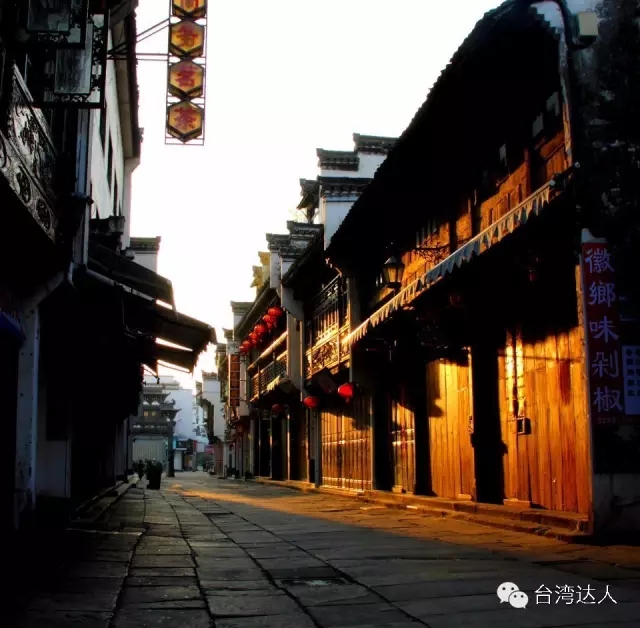

- 大稻埕:淡水河畔老台北

可以說,大稻埕是全台灣「洋化」最早的地方,在台北,只要聽見這個人出身大稻埕,絕大多數人得反應都是「這人身家底子一定不凡!」

大稻埕曾有一個很美的名字叫永樂町,而其中最有名的老街迪化街則被稱為永樂町通。地如其名,這裡有繁華商鋪如紡織布商,南北貨和藥店等,還有各色娛樂場所如永樂座戲院、淡水戲館和江山樓等等。

清早散步大稻埕,賣早餐的小食鋪已開始吆喝,老人們就坐在路邊吃著米粉湯聊著家長裡短。因為商業中心東移而逐漸沒落的大稻埕依然散發著懷舊而老派的緩慢風情。

清早散步大稻埕,賣早餐的小食鋪已開始吆喝,老人們就坐在路邊吃著米粉湯聊著家長裡短。因為商業中心東移而逐漸沒落的大稻埕依然散發著懷舊而老派的緩慢風情。

近年台北興起的老屋新生運動又重新喚起這裡的生命力,迪化街上一棟一棟原本頹敗的老屋,都變成了藝廊,咖啡館。新與舊的融合,要遇見真正的老台北,不妨挑個風和日麗的好日子,來大稻埕穿街走巷吧。